半导体所轨道霍尔效应研究取得新进展

自旋电子学有望发展出高速低功耗存储-计算芯片新技术,为突破冯诺依曼架构和解决后摩尔时代算力需求提供解决方案。第三代自旋电子学器件基于自旋流(spin current)产生自旋轨道矩(Spin-orbit torque)进而实现磁性比特的调控。长期以来,人们认为参与自旋轨道矩产生的自旋流都是通过自旋霍尔效应等直接产生的,而轨道角动量高度局域且无法与磁性比特(自旋角动量的集合)相互作用。近年来,越来越多的研究开始大胆假设轨道角动量可以形成非局域轨道流(orbital current),并通过磁性材料及其界面的自旋轨道耦合转变成自旋流进而向磁性比特施加极强的自旋轨道矩(如图1所示)。轨道霍尔效应能否产生非局域轨道流在自旋电子学领域引起了极大争议,成为亟需解决的重大科学问题。

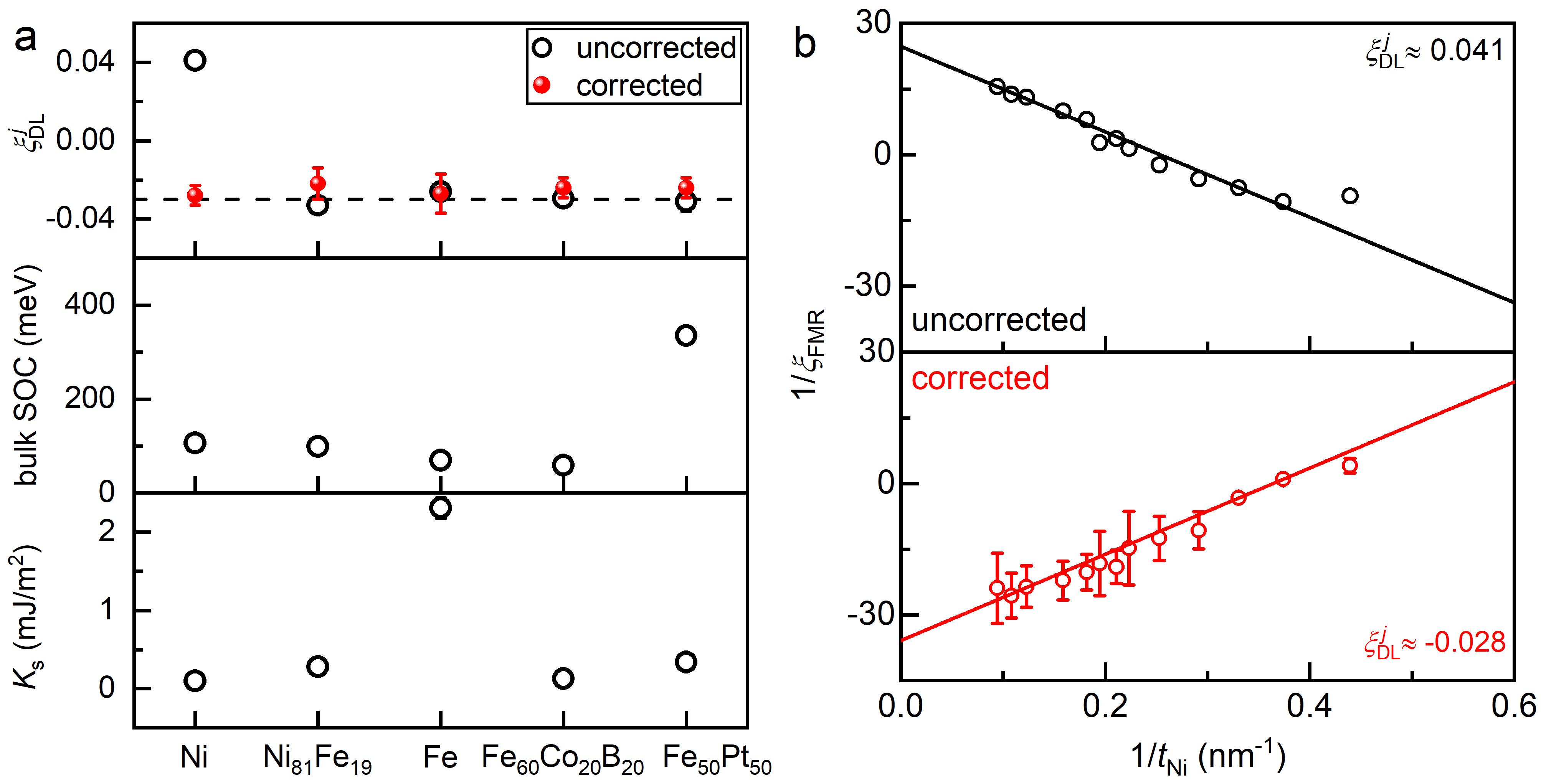

近期,中国科学院半导体研究所半导体芯片物理与技术全国重点实验室的朱礼军研究员团队开展了高精度的非磁导体/铁磁双层膜研究(铁磁层包括Ni、Ni81Fe19、Fe、Fe60Co20B20、FePt等),其中非磁导体Ta是理论预言的最典型轨道霍尔效应材料,其轨道霍尔电导(为正)比其自旋霍尔电导(为负)高50倍且具有相反的符号,理论上可以产生很强的局域轨道极化。如图2a所示,实验发现Ta施加给铁磁层的自旋轨道矩总是大小相同且符号为负, 与铁磁层的种类、厚度和自旋轨道耦合强度无关。这一观测清楚地表明自旋霍尔效应是Ta异质结中自旋轨道矩的唯一来源,而Ta的轨道霍尔效应并不能产生非局域轨道流参与任何自旋轨道矩效应。进一步研究发现,文献中先前在Ta/Ni双层膜中观测到的正自旋轨道矩实际来自Ni自身的自旋霍尔效应且随厚度增大而增大(图2b)。这种组分均匀、大厚度的磁性薄膜产生体自旋轨道矩效应的现象并不鲜见,例如朱礼军团队已在CoPt(Adv. Funct. Mater. 30, 2020:2005201)、FeTb(Appl. Phys. Rev. 9, 2022:021402)、Fe、FeCoB等多种磁性体系均观测到了体自旋轨道矩效应。有趣的是,Ni产生显著体自旋轨道矩效应所需的厚度相对其他磁性材料更小,所以Ni的体自旋轨道矩效应在自旋电子实验中更易凸显。该研究澄清了自旋电子学领域关于Ta轨道霍尔效应能否贡献自旋轨道矩的重要争论,对研究其他体系的轨道流效应具有重要参考价值。

此研究成果以“Absence of Orbital Current Torque in Ta/Ferromagnet bilayers”为题发表在国际知名学术期刊《自然-通讯》(Q. Liu & L. Zhu, Nature Communications 16, 8660 (2025), https://doi.org/10.1038/s41467-025-63809-0), 朱礼军研究员为通讯作者,刘前标博士为第一作者。相关研究得到了国家重点研发计划项目、北京市自然科学基金、国家自然科学基金的资助。

图1. 产生自旋轨道矩的自旋流可能来源:自旋霍尔效应产生的自旋流和轨道霍尔效应产生的非局域轨道流

图2. (a)Ta/铁磁异质结中的自旋轨道矩、铁磁层的体自旋轨道耦合及界面垂直各项异性能密度(代表自旋轨道耦合强度),(b)对铁磁层自身的体自旋轨道矩修正前(uncorrected)和修正后(corrected)的Ta/Ni双层膜器件的自旋扭矩铁磁共振信号